銀幕の反照

福島 勝彦

1

蒸し暑い真夏の厳しさを残した太陽が中天に向ってゆっくりと昇っていき、ギラギラとした強い光を低い家並に浴びせかける。その下の水路のような通りを歩いていると、軒端からもれる陽の光がまぶしく、それがまた、両側に並ぶ商店にも容赦なく射し込んでいる。照らし出された活きのいい魚は一瞬にしてその眼を濁らせ、ブンブンと上を舞うハエを、油染みた大きな団扇がはたき落とす。目覚めたばかりの商店街はまだ人通りは少なく、魚や野菜をいっぱい積んだリヤカーが忙しく走りまわる喧騒の中に、時折り野太い売り声が景気よく飛び交う。

「さあ、いらっしゃい。このサバ新しいでぇ。買うてや、買うてやぁ」

そのうちボツボツと白いエプロン姿が目立ちはじめ、ぼくもその端をしっかりと握ってついていく幼い子供の一人であった。

この土地に引っ越してはや十日余りになるが、ぼくは飽きもせず、金魚のフンみたいに母の買い物のあとをついてまわった。これまでの片田舎みたいな、何もない郊外の町はずれとは全く違った大勢の人々とその活気に、胸をおどらせていたのだ。店が四、五軒の小さな市場しか見たことがないぼくには、道の両側に延々と商店が並んでいる「商店街」というものが珍しくてたまらなかった。ドスのきいた売り声に、思わずエプロンのうしろに顔を隠しながらも、そっと、視線を合わさぬように気を配りながら、ハチマキ姿のその威勢のよい売り声の主の方を見やるのであった。

このような興奮はおそらくぼく一人だけではなかった。毎日の賄いに忙しい母はいざ知らず、父にしても、祖父母にしても、引っ越してしばらくのうちは、何やら浮き足立っていたみたいだ。父は、帰宅して夕ごはんを食べたあと、散歩に出るのが日課みたいになっていたし、祖母は、足の不自由な祖父の手をひいて、暑い昼日中もかまわず近所を出歩き、「この裏通りに三味線売ってるとこあったでぇ」とか「あそこの道を真っすぐに抜けたら電車道や」などと夕食時にいつになく上機嫌で話したりした。

ある晩、食後の散歩に出る父のあとにくっついていった。父と二人で歩くのははじめてである。それまでぼくを連れて歩くのはいつも母か、祖母だったからだ。歩きなれた道をどんどんと早足で歩く父についていくのは大変だった。もうこの時間になれば魚屋や八百屋などは店を閉め、その一角は真っ暗で、かわって、洋服屋、薬屋、お菓子屋、おもちゃ屋などの灯りが煌々(こうこう)と輝いている。

ぼくたちは本屋に立ち寄った。父が奥の方で雑誌をパラパラと見ている間、ぼくは店頭に並んだ絵本を一冊とりあげてそのぺージをめくった。まだ実際には見たことのない、電気機関車やトレーラーバス、ヘリコプターなどの絵が、一瞬ぼくの心をときめかす。でも、ぼくはもはやそんなものを見て喜んでいるような年令(とし)ではない。来年の春には小学校に入るのだ。ただ、これまでほしくても買ってもらえなかったそんな絵本を、買ってもらえないままに終ってしまったということが、ふと心のどこかでひっかかっただけだ。

まもなく出てきた父と一緒に、また歩き出した。明るい店の軒の上を見ると、満月が輝いていた。それを見ながら歩いていると、薄い雲に時々隠れながら、お月さんもあとについてくる。そして手をひかれたまま道を曲がったのか、お月さんは屋根の向こうに消えてしまった。電車の走る音がガード下に響く。薄汚れた駅舎の横に「宝くじ」のスタンドがある。何やら騒々しいのはその向いのゲーム屋だ。色とりどりのボールが透きとおった管の中をくるくると流れ、マイクで、何番何番と喧しくがなりたてているが、一体何のことなのかわからない。

「ダンスホール」というネオンがあり、その前を人がうろうろしている。飲み屋の赤ちょうちん、スタンド、お好み焼き屋などの路地を小走りに通り抜けると、急にもの凄く明るいところに出た。上の方から強い灯りに照らされてぼくたちの影が地面に映っている。頭の上には万国旗みたいなものがひらひらと揺れ、立看板、のぼり、そして自転車がたくさん置いてある。明るいショーウィンドウがある。いっぱい写真が貼ってあった。

「これが映画館や」

家を出てはじめて父が口を開いた。

2

当時、映画は娯楽の王者であったが、まだ六才になったばかりの私には、手のとどかぬ夢みたいなものであった。それまで住んでいた大阪市城東区鶴見町というところは、工場と田んぼしかないところで、もちろん映画館などもなかったが、時々父や姉から映画の話は耳にした。姉はよく父に連れられて遠くの映画館に行っていたらしいが、小さかった私は連れていってもらえなかった。もっともまだよちよち歩きの頃、一度、父と姉に連れていってもらったことがあるらしいが、その時、館内が暗くなって映画がはじまるや、わんわんと泣き出して、それでみんな懲りてしまったらしい。でもその記憶は私には全くない。

だから私が映画館というものを見たのは、小学校入学前に、大阪市旭区千林というところに引っ越した直後に見た「千林松竹劇場」が最初であり、その記憶は鮮烈であった。

その時見たスチール写真は今も頭の片隅にはっきりと残っているが、時代劇で、ザンバラ髪になった裸の男が、風呂場で、侍に槍を突きつけられ、激しく睨み合っているものであった。この映画のポスターは当時、町角に何枚も貼られていたのだったが、劇場の入口に掲げられたその大看板が、大空を背景にそそり立っているイメージは、長い間、私の映画に対するあこがれの象徴のようなものであった。しかしその映画は結局見せてもらえず、何という題名だったのか、どんな俳優が出ていたのかも全く憶えていなかった。

ところがそれから二十五年たった一九七六年、京都で催された「阪妻映画祭」でたまたま『大江戸五人男』という作品を見ていて、ああ、これがあの時の映画だったのか、と思った。ハタとわかった、というのではない。ただぼんやりと、これだったのか、と思っただけである。例のスチールは、幡随院長兵衛が風呂場で水野十郎左衛門に謀殺される場面であった。しかし、二十五年間、心の片隅にひっそりと抱きつづけていたイメージとぴったり重なったという実感はなかった。といって、全く食い違っていたのでもない。いわばその瞬間、私のイメージは、熱湯に投げ込まれた氷のように、みるみる溶けて稀薄になってしまった感じであった。

伊藤大輔監督のこの作品は、阪妻の外、当時の松竹のオールスター総出演の三十周年記念映画であるが、水野役の市川右太衛門の豪放な明るさが、阪妻の大芝居に対していささかも位負けせず、やむにやまれぬ状況悲劇としてのドラマを盛り上げ、ラストでは思わず涙がこみあげてきたほどであった。でもその感動は、幼年時代のあの何ともいえぬ鮮烈な印象とは全く別のものであった。

3

引っ越してきてもう何年も経つが、あれ以来、父の食後の散歩は習慣になってしまったようだ。日が暮れて、父が帰り、ぼくより十才年上の姉も勤めから帰ってくると夕ごはんがはじまる。

中風を患って足の不自由な祖父がいつものように丸い食卓の火鉢の横に坐ると、一同それぞれの席につく。酒がつけられる。合成酒である。祖父と父が貧しい肴をつついてそれを飲み、他の者はごはんを食べる。半分が麦の、黒いごはんである。祖父は魚が好きで、今日も鯖の煮物がでている。祖父は舌も少しもつれるので殆んど喋らない。物心ついて以来、ぼくは、時折大声で怒鳴る以外は祖父の声を聞いたことがない。

みんな黙々とごはんを食べる。時々祖母が父に何やら言う。父はボソボソと答える。そのうちに母は食事をすませて炊事場に消える。姉は早々と奥の部屋へ行って雑誌を読んでいる。本当はラジオを聴きたいのだが、食事中は祖父が許さないのだ。父も奥へ行ってしまう。残されたぼくは祖母にブツブツ叱られながらごはんをかき込む。食べ終った祖父は、横の火鉢には見向きもせず、端然と両手を膝において坐っている。

やがて洗い物をすませた母がやってきた。「ヨシオはあっちへ行っとき」と、火鉢にあたっていたぼくは奥の部屋へ追われ、入れ替りに父が向こうへ行く。姉も行く。襖が閉められ、一人ぼっちになったぼくは、昨日買ってもらったばかりの「おもしろブック」を開いた。もう半分以上読んでしまったが、杉浦茂の「児雷也」をもう一度読み直す。今月の付録漫画は山根一二三の「柳生十兵衛」だ。パラパラとめくって、これは明日においておこうと思う。

その時、襖の向こうで祖父の大きな声が聞こえた。思わず耳をすますとシクシクと泣く声が聞こえる。母の声だ。ぼくの胸は急にドキドキと打ちはじめ、そっと襖の隙間から覗いてみようと思った時、その襖がサッと開いて、顔を強ばらせた姉が出てきた。その表情がとても恐かったので、ぼくは目をそらしてもう一度、漫画を読んでいるふりをした。そんなぼくに言うともなく、隣の部屋のみんなに向って言うともなく、姉は立ったまま早口で言った。

「おじいちゃんもええ加減に財布離したらええんや。お母ちゃんが可哀相やんか」

その時はじめて知ったのだが、ぼくの家の家計はこれまで祖父が一人で管理していたのだ。その祖父から、母は毎日お金をもらって日々の買い物に行き、父でさえ、給料を全部渡したあと、祖父から小遣いをもらっていたのだ。「妻の座」はなく、「嫁の座」しかなかった時代ではこんなことは当り前であったかもしれない。しかし、終戦後、世の中も変ったし、それにこの激しいインフレの時に、前時代的な家父長の威厳が悠長に通用する余裕はなかった。中風で倒れてからとみに世事に疎くなった祖父が毎日母に渡すお金ではとても一家六人満足には食べていけなかった。なのに自分の晩酌だけは欠かさないのだ。そんな不満を母が洩らすようになって、間に立った父も何となく家に居づらく、だから食後は必ず散歩に出るようになったのかもしれない。そして父が外出したあと、もっぱら母の愚痴の聴き役は姉であった。

姉は中学を出て、この春から勤めに出ていた。勉強が好きで高校に進学したかったらしいが、「女は学校なんか行かんでええ」と祖父に反対されて、泣く泣く断念したという。しかし、姉が本町の小さな商社に勤めるようになって、ぼくの家にも風穴がひとつ開いたようであった。そこから微かにではあるが、戦後の爽やかな風が吹き込み、活気ある世界が垣間見えるようになったのだ。

母が二十年の忍従の果てに、果然、家計を手にしたいと強く思い立ったのにはそのような背景があったのかもしれない。母の決意を支えたのは姉であり、二人に説得されて、渋々、父が祖父に宣言したのがその夜だったのだ。

姉が目に涙を浮かべて奥の部屋にきてからも、向こうではしばらく話し合いが続いていた。十分ほどして父が襖を開け、ぼくに言った。「おいヨシオ。一緒に散歩に行こか」

ぼくは恐る恐るみんなのいる部屋を横切った。母が目にハンカチをあてている。その向いには祖父が撫然として正座し、その横の祖母も涙を流している。ぼくはただ恐くて恐くて、走るようにおもてに出た。

父はいつものようにせかせかと早足で歩く。手をひかれているぼくは小走りに近かった。歩くうちにぼくの気持も落着き、それまでの胸の痛いような興奮が好奇心に変って、聞きたくて聞きたくてウズウズしてきた。

「一体どうしたん?」

「おまえは心配せんかてええ。もう済んだんや」

父の答えはそれだけだった。そしていつものように、本屋、映画館の前と歩いた。帰る途中に屋台のうどん屋が出ていた。十二月に入ったばかりの寒い晩で、ぼくたちの息は白かった。「どや? 食べるか?」「うん」

ぼくたちは天ぷらうどんを食べた。熱くておいしかった。油がギラギラと浮く汁を啜って割り箸を置く前に、ぼくは小さな声で父に言ってみた。

「今度いっぺん、映画、連れていってな」

父は一瞬、思いがけない忘れ物を届けられたような顔をした。お前も映画を見たい年令(とし)になったのか、と言いたいような表情であった。

4

最盛期には、私の住んでいた大阪市旭区の千林・森小路地区にも、邦画五館、洋画三館の計八つの映画館があったが、私にとって最もなじみ深かったのは、邦画の「干林劇場」、洋画の「角座」の二館であった。ともに三本立五十円の映画館である。

京阪電車千林駅裏の飲み屋やパチンコ屋などがズラリと並んだ小路の奥に「千林劇場」があった。私が連れていってもらうのは日曜日か平日の夜であったが、いつも超満員であった。切符を買って中に入ると、ロビーなどはなくて、すぐ映写場の扉があるが、いつもそれは開けたままになっており、黒いカーテンの下からは何人もの足がはみ出ている。椅子は堅い板張りの汗のしみこんだような粗末なものであったが、そこに坐るには並大抵ではなかった。真夏でも冷房はなく、天井にゆらりくらりと回る大きな扇風機がいくつかぶら下っているだけであったが、その当時はそんなに苦痛に思えなかったのは不思議である。

封切ってから何ヶ月もあちこちを廻ってきた映画ばかりなので、フィルムも傷んで時々切れたりし、また、作品もまさに玉石混交であったが、ここの観客は、何かお目当ての映画を見たくて入るのではなく、休日や宵の暇つぶしに切符を買い、見終ってから、あの映画よかったなあ、というものばかりであった。

私が本当に見たかったのは、中村錦之助、東千代之介、片岡千恵蔵、市川右太衛門らの出る東映時代劇であったが、入場料の高い封切館はとても連れていってもらえず、父と行くのはもっぱら三本立五十円であった。

残念ながらここには殆んど東映時代劇は廻ってこなかったが、何でもいい、とにかく映画が見たいと入って見た中には結構おもしろいものもたくさんあった。

今でも印象に残っているのは藤田進主演『戦艦大和』、長谷川一夫の『一本刀土俵入』、中に『河童大将』という嵐寛寿郎主演の珍しい映画もあった。『鞍馬天狗』や大河内伝次郎の『丹下左膳』をはじめて見たのもこの劇場だったが、とくに、恐かったという印象が強烈だったのは片岡千恵蔵主演の金田一耕助ものである。

私が見たのは『悪魔は踊る』『悪魔が来たりて笛を吹く』の二本だったが、陰うつな地方素封家の家庭、怪し気な登場人物たち、凄惨な殺人、それにダークスーツ姿の千恵蔵の押し殺したようなセリフ回しなど、薄闇のような白黒の画面に展開されるおどろおどろしい世界に全く戦標してしまった。以後、私にとって「横溝正史」という名は不気味な恐怖小説の代名詞となり、少年雑誌などでその名前を見るだけで何やら背筋がぞくぞくとしたぐらいであったが、それでいて江戸川乱歩とはまた違った、凄みのあるロマンに強く魅せられていたのである。

邦画の「干林劇場」に対して、洋画では「角座」が三本立五十円であった。この劇場は私たちが引っ越してからできたもので、しかも私たちの家のすぐ近くにあったため余計に親しみ深い。道頓堀にある一流ロードショー館(のちに演芸場となった)と同じ名のこの小さな洋画三番館の記念すべき開館第一作は『赤い靴』で、その招待券は近所の私たちにも何枚か配られてきた。その無料切符を持って家族ほぼ全員がかわるがわるその映画を見にいったのだが、祖母まで洋画を見たというのはかつてないことであった。

私の記憶も大分薄れてしまったが、この映画の劇中劇の場面で、主人公のバレリーナが赤い靴をはいて踊ると止まらなくなってしまい、その時、パートナーの男性がくるくると回転するうちにいつの間にか古新聞の切り絵のような人物に代わり、それがやがて紙屑となって消えてしまうというのがとても恐ろしかったのを憶えている。

このイギリス映画はそのカラーの色の鮮明さも話題のひとつであったが、その頃はまだカラー映画は珍しく、邦画では盆や正月の大作の場合だけカラーで、そんな時はわざわざ「総天然色」とポスターに大書されていたものである。

邦画に比べると洋画の方が「天然色」映画が多く、それも洋画の魅力のひとつとなっていたみたいだ。現在と比較すると、粒子の粗いザラザラとした色調で、肌の色など赤味がかり、いかにもどぎついものであったが、今となってはそれも懐しい。先年、再上映された、ヒッチコックの『裏窓』を劇場で見た時、その作品自体の面白さもさることながら、ジェームス・スチュアート、グレース・ケリーの活躍する、その粗っぽい色調の中にかつて歩んできた旧き良き時代を見たような気がして、胸がいっぱいになってしまったことがある。

「角座」は他の二館と比べて大分格も落ちたので、そこに流れてくる大量の映画は殆んどB級のアクションものばかりだったが、その中でたった一本、今でも憶えているのは、エロール・フリン主演の『壮烈第七騎兵隊』である。

チャンバラと西部劇がその頃の私の好みの二本柱であったが、その西部劇もインディアンが登場するものでなければ駄目であった。そしてそのインディアンは騎兵隊と戦って、最後にはコテンパに全滅させられなければならなかった。

ところがこの『壮烈第七騎兵隊』は今までとはラストが全く逆であったのだ。当然撃退され、殲滅されるはずのインディアンに騎兵隊の方がコテンコテンにやっつけられ、一人残らず全滅させられてしまったのだ。

広い荒野でインディアンの大軍に完全に包囲され、ピストルで応戦するカスター将軍(なぜか彼だけ制服ではなくガンマンのような服を着ていた)が毒矢にうたれ、あっけなく死んでいくラストシーンは私に大きなショックを与えた。後年『シャイアン』という作品を見て、インディアンこそ被害者なのだと思い至るが、それ以前の西部劇のインディアンは白人の土地を脅かす侵略者であった。そしてインディアン自身の生活など殆んど描かれないので、何故かくも執拗に白人を襲うのかもよくわからぬ無気味な襲撃者であった。そのようなインディアンに白人の騎兵隊が完慮なきまでに殲滅されるこの映画は、歴史的事実をそのまま描いたものとはいえ、私には衝撃的なものであった。

5

夏の日は長い。夏休みも二十日余り過ぎ、お盆が近づく頃には、真昼の暑さにもうんざりしてくる。宿題の出来具合もそろそろ心配だ。今年の夏は田舎にも行かなかったので「夏のとも」の消化は思ったより順調だが、あとの図画と自由研究は全く手つかずだ。去年は田舎へ行った時、絵の好きな従姉に手伝ってもらって、盆踊りの絵を描いたが、今年はさて、どうしよう。それに自由研究なんて、みんな毎年、昆虫採集とか貝殻標本とかを持ってくるが、あんなものどこがいいのだろう。去年は、工作と称して、姉の手助けで、のれんを作ったが、姉が頑張りすぎて、細かい刺繍模様など入れたりするものだから一目でバレて、先生に「女の子の作品みたいやなあ」と皮肉をいわれた。その罪滅ぼしにと、道頓堀まで映画に連れていってもらったのはその年の末のことである。

本町の小さな商社に勤めている姉はいろいろ、新しくて珍しいものを家にもってかえってくれる。会社で扱ってる電気製品の中から安く買ってきた螢光灯スタンドなど、その明るさに家中驚いたものだ。もっとも、携帯用小型手動扇風機なる珍奇なものもあった。手のひらにもって、親指でガチャガチャとレバーを押すと歯車を伝って羽根が回るもので、学校へ持っていって大いに珍しがられたが、その後出廻っていないところをみると、扇子や団扇にはかなわなかったようだ。

姉は勤めの帰りにいつも心斎橋や難波の方を廻ってくるらしく、時々おみやげがあった。〈蓬莱〉の豚まんじゅう、〈北極〉のアイスキャンディー、〈平野屋〉のドーナッツといったものだが、それらはまさにわが家では舶来品みたいに重宝されて、少しずつみんなで分けて賞味したものである。

ある時、学校で映画の割引券をもらった。ウォルト・ディズニーの記録映画『砂漠は生きている』という作品で、上映館は「松竹座」とあった。

「松竹座やったらよう知ってるワ」という姉をうまくおだてて、更に例ののれんの件などもち出してやっと一緒に行くことを承知させた。十二月二十四日、クリスマス・イヴの晩であった。

さすが場末とは違って、風格のあるどっしりとした大きな劇場である。入ったところのロビーにはソファーなどが置いてあり、ふかふかとした赤いジュウタンが敷いてあって足音は全くしない。ちょうど最終回が始まる前に入ったので、すぐに空席がみつかり、それに腰かけるとフワァーとお尻が沈みこんでしまうみたいだった。天井がもの凄く高く、二階席も三階席もある。そして目の前にはこれまで見たこともないような大きなスクリーン。ベルが鳴って、灯りがだんだんと消えていくと思わず身震いがした。

映画は満足すべきものだったし、帰りにきれいなパンフレットも買ってもらって、ぼくはご機嫌だった。外に出るともの凄く寒くて、クリスマス・イヴの人出もそんなにない。ケーキを買って、そのまま足早やに家路に急ぐ人が目立つ。戎橋のところで激しく粉雪が降ってきた。白い小さな粒が見る見る黒い地面の上に積もっていく。「さあ、急ご」とつれていかれたのは大きな食堂であった。「ここの支那ソバ、美味しいねん」

生れてはじめて食べた支那ソバは熱くて美味しく、こんな店も知っている姉を、全く見直してしまったものだ。

ところで、この夏休みは毎朝、ラジオ体操に行っている。午前六時に小学校の校庭に集合し、体操をすましてカードに判を押してもらう。皆勤すると鉛筆一ダースが貰えるそうだ。元来朝寝坊のぼくには大変なことだったが、この頃は母の方が張り切っていて、もうしんどい、というぼくを無理矢理叩き起こす。

帰ってきた時には、父や姉も起きていてごはんを食べている。ぼくも顔を洗いなおしてごはんを食べる。以前は祖父が一番早起きで、起きると冬でも家中の窓を全部開け、一人顔を洗い、東の方を向いて朝日を拝み、それから独特の体操をしていたものだが、このところすっかり弱って、殆んど寝たきりである。祖母も去年、散歩に行って足を挫き、以来寝たきりみたいになってしまって、この頃は、二人並んでふとんに入っているところへ、母が食事を運んでいく。

朝ごはんがすむと、長い長い一日のはじまりだ。近所の友だちは暑い炎天下にはあまり出てこず、遊び仲間の同級生もこのところ田舎に行っていていない。仕方なく、三十分ほど宿題をやって、それから寝転って漫画の本を読む。今月号の雑誌はもう読んでしまったから、みかん箱の底からもっと古いのをとり出して読み直す。時々貸本屋で借りたりするが、近頃は毎日アイスキャンディーを食べるので小遣いが足りない。

やっと昼ごはんだ。食べ終ると母と一緒にラジオを聴いてそのまま昼寝をする。NHKの「昼のいこい」のテーマメロディが物憂さをかきたてる。このメロディを聞くと、前の家に住んでいた幼い目の頃を思い出す。あの頃は箱型の廃品みたいなラジオで聴いたものだが、図体ばかりでかくて、感度が悪く、その雑音には悩まされた。今のラジオは姉がこの前買ってきた五球スーパーだから音もよく、マジックアイがついていて放送局も合わせやすい。

横になって目をつぶっているといろんな思い出が頭の中を駆けめぐる。去年の夏、母の田舎の田んぼ道を自転車に乗って走り回ったこと。途中で自転車を置いて、いっしょに行った従弟と山に入り、蝉がジージーと鳴く中、踏み分け道をハアハアいいながら登った。しばらく行くと、サラサラと水の流れる音がし、その丸木橋を渡る時、突然まぶしい木洩れ日が目に入り、思わず足をすべらしそうになった。その時の一瞬緊張した感覚がふとよみがえって身体がピクリと動いたみたいだが、もう眠くてよくわからない。

目が醒めると、畳にべっとり汗がついていた。まだかんかん照りのようだが、母が家の前に打ち水をする音が聞こえ、少しさわやかになったみたいだ。咽喉がカラカラで、台所に行くと、水滴のいっぱいついた冷たいやかんがある。そばのコップで飲んでみる。氷で冷やした麦茶だ。たてつづけに三杯飲んで少しやかんが軽くなったので、水道の水を足しておいた。

机の下から将棋盤をとりだし、駒を並べて一人で動かしてみる。今日こそケンちゃんに勝たねばならない。このところ五連敗なのだ。ケンちゃんの棒銀戦法は攻めがきつくて、いつもノー王手のうちに詰められてしまう。今日はいっぺん中飛車でやってみようか。それにしても、ケンちゃんの棒銀ももとはいえば、ぼくが教えてやったものなのだ。

父が帰り、姉も帰って夕食となる。祖父母はふとんの前に膳を運ばせて食べている。今日は、酒屋から買ってきた冷たいビールを飲みながら、父が仕事のことなど、みんなによく喋った。

夕食がすんでおもてへ出ると、ケンちゃんが床几にちょこんと坐って、団扇をつかっている。ぼくより三つ年下で、浴衣を着て、首筋を天花粉で真っ白にしたその格好は赤ん坊に毛がはえたぐらいのくせに、ちゃんと将棋盤を用意していて、ぼくを見て小憎らしく微笑む。

最初の一番、中飛車戦法が功を奏したのか、接戦の末、勝った。やっと連敗脱出だ。ほっとした顔のぼくに、ケンちゃんはもう一番挑んでくる。今度は敗けた。三番目の駒を並べている時、向いのタツオさんが、「おっ、やってるな、宿命の対決!」と言いながらやってきた。

日が暮れるにつれて、団扇片手の大人も一緒に、いっぱい集ってきた。こうなると、本人はそっちのけで、まわりの者がうるさくなる。

「そんなとこへ銀打ったかてあかんがな」「こないいって、こないいったら、王手飛車やないか」

タツオさんと、同じ中学生のヒロユキさんの二人が特にやかましい。そのうちぼくたちのかわりに駒を動かしはじめ、勝負がつくと、「よし、もう一番や!」と、とうとう将棋盤を占領してしまった。ポカンとしているぼくたちの横でささやいたのはタニグチさんである。「かわいそうに、せっかく二人で楽しんでやってるのになあ。さあ、こっちでトランプやろ」

タニグチさんは三軒向こうで、お母さんと二人で住んでいる学校の先生だ。高校で英語を教えているというのだが、ぼくには信じられない。英語の先生なら、もっとスマートでキリッとしているはずなのに、タニグチさんはいつもランニングにステテコ姿なのだ。夏休みで暇なのか、日が暮れるといつもぼくたちの縁台ヘトランプを持ってやってくる。そのくせ知っているのは「ババ抜き」と「七ならべ」だけで、「ダウト」「ブリッヂ」など教えたのはぼくたちの方なのだ。

横の床几に移ると、裏のチヨちゃん、マサコちゃんがおり、将棋の方からも何人かやってきた。「さあ、今日はちっちゃい子もいてるから、ババ抜きやでぇ」タニグチさんは大きな声でそう言いながら、もうカードを配っている。

薄暗くなってきて、頭の上の街灯がつけられた。やっと涼しい風も吹いてきたみたいだ。

勝ったタニグチさんがみんなの手を台の上に重ねさせ、上から振りかぶり、みごと、空を切って、いやというほど台を叩いた時、カラカラと下駄の音がして、向こう筋のタカヨシさんとテルオさんがやってきた。珍しく浴衣姿で、手に提灯みたいなのをぶら下げている。見ると、西瓜、真桑瓜、茄子の中をくり抜いて、ローソクを立て火を灯しているのだ。みんな手を休めて、感心しながら、その珍しい提灯をながめた。タカヨシさんがタツオさんらにいった。「今夜、公園で映画あんねんけど、行かへんか?」「あっ、そや、忘れてた。もう時間か?」「まだ十分ぐらいあるけど、早よいかんとええとこ取られへんよってな」

ぼくはタニグチさんに言った。「なあ、タニグチさん、いっしょに行こ? 子供だけやったらお母ちゃん、うるさいけど、タニグチさんとやったら、ええと思うワ」「よっしゃ。そやけど一応、言うときや」

家に帰って、母に言うと、夕ニグチさんの名前は効果てきめんで、「そんなら、ゴザ持っていき」となった。ケンちゃんは小さな椅子を持っている。みんなでぞろぞろと公園へ行くと、大きなスクリーンが張ってあった。もうぼつぼつ人が集まりかけている。前の方の中央にゴザを敷いて腰をおろした。タニグチさんは早速みんなにアイスキャンディーを買ってくれる。タツオさんらはそれをなめながら、映写準備をしているのを見に行った。やがて、とっぷり日も暮れて、いよいよニュース映画から始まった。

今夜の劇映画は『国定忠治』である。主演は長谷川一夫で、いやらしい敵役を演じているのは進藤英太郎だ。かなり傷んだフィルムで、雨がザアザア降り、画面も劇場と比べて大分暗い。しかし、みんな、いつになくさわやかな夜風に吹かれながら、息をこらして見つめている。スクリーン横のスピーカーの割れた音が風に流されて四方へ散っていく。

エンドマークが出て、みんなホッと息を吐き、大きく背伸びをした。そんなに面白い映画ではなかったが、終ると、もうこれで終りか、という気になる。重い足をひきずって名残り惜し気なぼくたちの気持を察してか、タニグチさんが言った。「帰りに、ちょっと花火でも買うてかえろや」

公園の向いの駄菓子屋で花火を買う。するといつの間にか、タツオさん、ヒロユキさん、テルオさんもやってきて、それぞれ小遣いを出し合って買っている。

路地の床几のところで、ささやかな花火大会がはじまった。シューシューとマグネシウムが燃えて、青い火柱が筒の先から吹き出す。細長い、短冊を刻んだ、紙みたいな花火に火をつけると、パチパチと音をたてて、赤い火花が飛び散った。シュルシュルと走り回って、最後にポンとはじけるネズミ花火に、小さい女の子たちはキャアキャア言いながら逃げ回る。白い煙をモクモクと吐き、小さな黒いかたまりからムクムクと赤い泡がどこまでも伸びてくるヘビ花火。

タツオさんがジュースの空きビンに竹の軸をさし、その上の火薬部に点火すると、シュウーと激しい音がして、長い長い火柱が、彗星のように夜空に打ち上り、上りつめたところでポンとはじけて、真赤な花が咲いた。シュウー、シュウーと次から次にロケット花火が打ち上げられ、そのたびにため息みたいな歓声があがる。

「さあ、もうこれでしまいやで」タニグチさんが線香花火を出して、みんなに一本ずつ配った。最初、激しく燃え、丸い火の玉ができ、そこから、シュルッ、シュルッと松の枝ぶりが飛び出し、やがて哀しくヤナギの葉となって消える。「花火は、やっぱり線香花火が一番やなあ」とタニグチさんが感極わまった声で言い、みんなうんうんとうなづく。

「きれいやったなあ」「それにしても、えらい煙や」

いつの間にか近所のオバちゃん連中も来ていて、その中に母もいた。

「ヨッちゃん。さあ、からだ拭いて、もう寝なあかんで」「うん」

ケンちゃんも手をひかれて帰っていく。その首筋も、浴衣も、汗でびっしょりになっていた。

6

昭和三十年代になって、次々と民間放送局が設立され、テレビジョン放送が本格化していく過程で、製作が追いつかぬ番組の穴を埋めるため、内外、様々の映画がテレビで放映されるようになった。その中で、何といっても圧巻だったのは、三十六年に倒産した「新東宝映画」作品の大量テレビ放映である。

他の邦画五社はテレビに対抗して一切その作品を流さなかったので、一時期、民放各局の閑散時間帯は殆んど新東宝映画で埋められ、テレビでの日本映画といえば新東宝、という様相を呈したほどであった。そして他の外国映画と比べて親しみがあったせいか、結構人気もあり、テレビ放映映画で顔を売った、宇津井健、天知茂、丹波哲郎、池内淳子、大空真弓、三ッ矢歌子ら新東宝後期のスター達は、その後テレビドラマで人気を得ていくようになる。

新東宝は、昭和二十二年の東宝大争議から脱落した映画人によって設立されて以来、十年余の製作期間があり、その大量放映はさながら戦後の一映画史をまとめて見る感じさえあった。

私の家でもテレビを買ったのはご多分にもれず、「皇太子御成婚パレード」の直前であったが、以後、家庭の団欒、余暇の娯楽は、テレビヘと収斂されていく。私自身、中学に入り、もう子供ではなくなったためもあるが、夕涼みの縁台将棋、路上遊戯、そして場末の映画館の暗闇で目を輝かせたりした世界は、以後プッツリとなくなってしまった。

春休み、夏休みなど、朝起きて、そのままぼんやりと、勉強もせず、テレビを見つづける毎日となり、そんな時、必ずどこかの放送局で、新東宝映画をやっていた。そんな怠惰なつれづれの友として見た作品の中にも何本か、印象に残るものがある。

溝口健二監督の『西鶴一代女』を見たのはそんなテレビ漬けの初期の頃であり、次々と変転していく封建時代の一女性の凄まじい生きざまには度肝を抜かれた。また、この頃何回かに分けて放映された『悪魔の囁き』というスリラーにも胸をときめかせた。電話で予告して、次々と殺していく殺人鬼の正体が、確か上原謙で、その意外性に驚いたのを憶えている。この二本はともに、春休みか冬休みの午前、家に誰もいない時一人で見たもので、その時の茶の間のすがたは未だに目の裏に焼きついている。

また、『石中先生行状記』、新東宝ではないが『青い山脈』などの作品では、衣服は粗末だが、底抜けに明るく、希望あふれる、戦後の民主主義の息吹きを感じた。池部良、杉葉子らが強い日射しの下で謳歌する青春に、かつて幼い日にちらりと垣間見た、私たちの年上の世代に対するあこがれと、羨ましさを感じたものである。

また、題名がわからず、私にとって、幻の映画となっているのだが、伊豆肇の貧乏なインテリが奔放な女・島崎雪子と、バラックの中で奇妙な愛の生活をする、という映画も、私に遠い郷愁をよびおこした。それは、私自身幼なくて、実際この目で見たのかどうなのかもわからないのだが、終戦直後の廃墟やバラック住まい、ヤミ市、進駐軍、という「戦後」の風景が、私の心の奥底に、記憶の原点みたいに、未だに存在しているような気がするからである。(その後、千葉泰樹監督の『夜の緋牡丹』と判明)

だから、例えば黒沢明の『素晴しき日曜日』『野良犬』、小津安二郎の『晩春』『東京物語』『長屋紳士録』など、今でも見られる当時の名画を見ても、登場人物の演じるドラマ以上に、その背景となる、撮影当時の時代風景に注意がいってしまう。『野良犬』のかんかん照りのアスファルト道路、月見をしながら志村喬と三船敏郎がビールを飲む縁側などいつか私自身が歩き、寝泊りしたところではないか、という気さえしてくるのだ。また、小学校の頃、社会科の教科書の写真で見た、或いは、江戸川乱歩や横溝正史の探偵小説で育まれた「帝都」東京というイメージを、小津安二郎作品の一シーンから見つけ出してしまったりする。

成長し、知識もふえると共に、自分の幼ない日の同時代に、自分の知っていた世界とは別の世界では一体どんなことが起っていたのか、そんな歴史的好奇心も強くなるが、新東宝娯楽作品の中にふと現れる、火炎ビン時代の共産党なども、かなり戯画化されたものとはいえ、政治に興味をもちはじめた高校生頃にはドキリとしたものである。ともかく、新東宝映画テレビ放映は、そろそろ過ぎし日をふり返りたくなる年頃になっていた私には大きな意味をもっていた。

しかし、当時の私にとっては、新東宝といえば、何よりも、末期大蔵貢時代の「お色気映画」のイメージが強かった。

千林の「セントラル劇場」は洋画三館の中では中位の格の映画館で、一時、シネマスコープ第一作の『聖衣』を、本格立体音響で上映して、この地区でのシネスコ草分け館という名誉を担ったりしたが、その後、洋画館としては振わず、いつの間にか、新東宝封切館に看板をかけかえていた。そしてそのポスターが町角や銭湯の脱衣場などを飾るようになる。

日活の太陽族映画が大ヒットし、また、ぼつぼつテレビの影響で斜陽化しはじめた映画界は大胆な性描写をとり入れることに熱心になりはじめていた。といっても、いわゆる「グラマー女優」がお色気をふりまく程度であったが、洋画のマリリン・モンロー、ブリジット・バルドオ、ミレーヌ・ドモンジョ、ダイアナ・ドース、ジェーン・マンスフィールドらにならうように、日本でも、日活の筑波久子、松竹の泉京子、新東宝の前田通子らが登場し、「海女もの」などお色気映画がふえはじめた。中でも、新東宝のお色気路線追求は徹底したものであった。

『女真珠王の復讐』『狂った欲望』『入喰い海女』『ヌードモデル殺人事件』『海女の化物屋敷』『女体桟橋』など、見るも恥しい、どぎつい題名の、肌もあらわな豊満な裸体が大きく描かれたポスターは、思春期の私の秘やかな欲情をいたく刺激したのである。「もう脱ぐのはイヤ」と言ったとかで没落した海女女優・前田通子にかわって登場してきたのは、三原葉子、万里昌代、三ッ矢歌子といった肉体女優たちで、ポスターや芸能誌の片隅に見る彼女らの魅惑的な姿は、いつしか、私の秘めやかなアイドルとなっていた。

しかし、中学生ごときではとてもこのような映画を見ることなどできず、また、上映館のセントラルは、私たちの間では、もっぱらいやらしい映画館という評判で、結局、一本も見ないままに新東宝は倒産してしまった。

だから、テレビで新東宝映画を大量に放映すると聞いた時、まず第一にこれらの映画のことが頭に浮んだのである。しかし一方、あんなどぎつい映画が、テレビで放映可能なのか、という危惧もあった。

ところが、やはり、初期の「健全」な作品があちこちで放映され、それが底をついてくるにつれて、前田通子、三原葉子らもブラウン管に登場しはじめたのである。その舞台はもっぱら、「マルマン深夜劇場」であった。

一般の番組もひととおり終った十一時半頃から、ムードいっぱいのテーマ音楽と共にこの番組ははじまる。そしてしばらくは、小野栄一のバーレスク風コントで、ガスライターの宣伝が続くのだが、朝刊の番組欄でその日の映画タイトルを見て以来、ずっと胸を躍らせている私にはその間がじれったくてたまらなかった。次の日は当然学校もあるし、又、こんな番組を見ていることなど家の者に知られたくなかったから、音も小さくし、息をこらして見つめているのである。

しかし、作品は期待に反するものが多かった。今にして思えばテレビ用にカットしてあったのかもしれないが、かつてポスターで見たような場面はあまりなかった。あっても大抵、キャバレーで妖しい踊りをするところぐらいで、結局は安手のギャングものやアクションものであった。しかし、これらの映画を見るうちに、それまであまりなじみのなかった新東宝男優陣について知るようになる。宇津井健、天知茂、中山昭二、吉田輝男、菅原文太、沼田耀一、それにいつも悪党役の丹波哲郎はガリガリに痩せていて凄みがあった。いずれも得がたい個性の持ち主で、新東宝崩壊後、各社に散り、それぞれ大きく開花している。

また、新東宝最末期には、怪談もの、吸血鬼、国際売春組織などヤケクソみたいにグロテスクな作品が続出したが、そこで必死に奮戦する天知茂、菅原文太らは、一種、悲壮でもの哀しく、また、他社の作品には絶対にない、独特の際物(きわもの)的ロマンの世界があった。

一方、洋画にもたくさん思い出はある。洋画の本格的テレビ放映の草分けは、開局したばかりの関西テレビの「テレビ名画座」であった。この番組が変っていたのは、午後三時からの時間帯に、一週間、同じ作品を放映するということだった。実際の映画興行を真似たものというキャッチフレーズだったが、本当は放映本数を節約するためだったと思う。しばらく続いたこの企画は、しかし、仲々の好評を博した。いい映画は、何度見てもいいし、途中用事ができて中座してもまた明日見れる、という便利さも受けたのだろう。

この番組で最初放映された、ジャン・コクトオの『オルフェ』は、中学校の私のクラスの女の子の間で異常な人気となっていた。休み時間になると、何人か集ってこの映画の話をし、中のもの憂いロマンチックなセリフを真似したりしている。私がこの番組に注意を払うようになったのは、それを小耳にはさんだからである。その後『美女と野獣』『悲恋』とコクトオ作品が放映され、また、その頃始まったATG(アート・シアター・ギルド)で『オルフェの遺言』を見て、私はすっかりコクトオのファンになってしまった。フランス映画との出会いである。

以来、テレビ洋画で印象に残っているのはフランス映画に多い。そしてその主演は大抵ジェラール・フィリップであった。『愛人ジュリエット』の、愛する女への想いを、現実と夢とをからませて描く、ロマンチックな手法は、私の夢想的性格にはずみをつけた。秘かに恋する同級生への想いを、この物語に託して日記に書きつけたこともある。

『バラ色の人生』という映画は、いつも生徒にバカにされているチルロウという中年教師が、夢の中では美女に愛を打ち明けられる颯爽たる紳士である、というもの哀しいストーリーで、それが自分に似ているような気がして、将来、教師にだけはなるまい、と思ったりした。

苦しい現実を優しく慰めてくれ、魂が自由奔放に飛びまわれる「夢」の世界、それを軽いタッチで描いた極めつけは、ルネ・クレールの『夜ごとの美女』であった。ジェラール・フィリップ演じる作曲家の卵が、作曲に疲れ果て、居眠りすると、美女・ジーナ・ロロブリジータが夢の中に現れる。途中で眠りが妨げられるたびに、夢の中の時空が転換し、中近東の宮殿、革命時代のパリなどと舞台がかわり、ロロブリジータも姿をかえて現れてくる。そんな躍動する自由感は、映画にのみその表現を許されたもののように思えた。

ルネ・クレール作品では『自由を我等に』『ル・ミリオン』が面白かったし、休み中に連続放映された、ボッブ・ホープ、ビング・クロスビーの「珍道中」シリーズは、退屈な午後の暇つぶしとして、最もすばらしいものであった。

7

川筋のビルの谷間を吹きぬける冷たい風が肌に浸む。九時近くなった中之島界隈に人通りは全くない。橋を渡り、灯りを消した巨石の塊りのようなビルの横丁を通ってバス道に出る。目を射す強いヘッドライト、耳をつんざくエンジン音。青信号になっても、渡るのはぼく一人。でも、一人ぼっちになりたくて、わざわざ、人のいない道を選んで歩いてきたんだ。

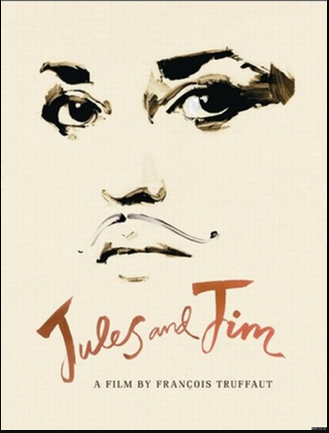

いま見たばかりの映画のことを思う。フランソワ・トリュフォー監督の『突然炎のごとく』。フランスの片田舎の、花咲き乱れる、なだらかな丘のシーンが目に浮かぶ。バックに流れる音楽がきれいであった。でもなんでこんな時に、こんな映画を見たのだろうか。女一人に男二人の奇妙な関係。できるだけ自由に、気ままに、闊達にふるまっているように見えても、結局二人の男の明暗はわかれる。当然のような破滅。でも最後、ジャンヌ・モローが火葬されて、こなごなの骨になるまで描かれていたのは気に入った。好きだ、嫌いだ、愛だ、恋だ、といっても、人間、最後はあんなものなのだ。

道端にクズかごがある。不要になったもう一枚の切符を破る。ちぎってちぎって、もうちぎれないほど小さく破って、クズかごに捨てようとしたら、サッと風が吹いて、一瞬、紙吹雪が散った。寒風に冷えきった頭に、つい数時間前の自分の姿が、惨めったらしく浮んでくる。

階段を昇りきったところで、十二月の寒い風に吹かれながら、ぼくはじっと待っていた。すぐ先には大きなガラス扉があって、その中のロビーは暖かそうだ。でも、ぼくはその入り口の外で待っていた。そこが約束の場所だったからだ。それにまだ、彼女には切符を渡していなかったのだ。だから、そこで待つしかない。

だんだんと階段を昇ってやってくる人はふえる。みんな、白い息を吐きながらも、楽しそうに微笑みあったり、語り合ったりしながらやってくる。何人か、ぼくと同じように人を待つ者もいた。そして彼ら、彼女らに、待ち人が次々と現れるのに、ぼくにはまだ来ない。彼らが手をつないで中に入るたびに、ぼくの顔は赤らんだ。みんな、ぼくを見て、お気の毒ね、と囁きあっているような気がして。

今夜の試写会のこと、ちゃんと伝わったのかどうか心配になってくる。三日前、学校の廊下ですれ違った時、切符が手に入ったから、と言ったのだが、あの時、確かに、はい、と答えたはずだ。日時も場所も、待ちあわせ場所も決めたはずだ。でもあの時、横に彼女の友だちがいて、落ち着いて話せなかった。ちょうど切符をもちあわせていなかったのが悔やまれる。

電話をしてみようか。名簿で見て、番号は知っている。でも、今まで電話などしたことはない。家の人が変に思うかもしれない。

二週間前のことだ。放課後、演劇部の部室へ行って、彼女も一緒に、何人かで雑談していた時、ふと、この映画の話が出たのだ。

そもそもの話の切り出しは、ぼくと同じクラスの、部長の桜木である。彼は前々から、ゴダールの大ファンだった。映画の話となると、彼のゴダール讃歌がはじまる。

「大体、これまでの映画はあまりにも作り物すぎたんだ。話のクライマックスをつくるためにいろいろと伏線を引いたり、型にはまった性格の登場人物を出したり、お涙頂戴のエピソードを入れたり、ドラマ性が強すぎるんだ。でも、実際の人生なんて、そんなドラマチックなものじゃない。女にフラれて、悲観して自殺したり、逆に発奮して大金持になったり、観客はそうなることを望むかもしれないけど、現実はそんなに単純なものじゃないよ。ある女にフラれても、その時はそんな気持になるかもしれないけど、いつのまにかまた、別の女に惚れている。クールなんだ。人間ってやつは、もともとクールなんだ。人間を動かすのは決して感傷なんかじゃない。

ゴダールの『勝手にしやがれ』『女と男のいる舗道』、見たかい? 最後に主人公があっさりと死んでしまうだろ? もう何もかも行き詰まって、必然的に迎えた死じゃないんだ。別に、その時、そこで死ななくてもよい、全く偶然にやってきた死なんだ」

このように話に熱が帯びてくると、桜木はいつもの関西弁がなくなって、まるで舞台でセリフを喋っているみたいになる。だから、実際はいいことを言っていながら、何となく胡散くさくなってしまうのが、彼の欠点だった。

演劇部の部室でもそうで、たちまちだれかが反論をとなえた。正面切って、彼の論と対決しようしているのではなく、あまりに堂々とした彼の論の、化けの皮をはいでやろうといった調子の反論である。

「そやけど、最後に主人公が死んでまういうのんは、そら、ドラマチックの極め付けとちゃうんか? この前『軽蔑』いうのん見て、最後にやっぱりバルドオは死んだけど、あの死に方は、どうみても、偶然やのうて、必然的な死やったみたいやでぇ」

そのうち、話は同じヌーベル・バーグの、ゴダールとトリュフォーの違いの議論となった。桜木が、ゴダールはエキセントリックで戦闘的なところがいいんだ。トリュフォーみたいな甘っちょろいのはいかん、と言うと、反論好きの男は、ゴダールが教条的なのは、女を知らんからや、という。

ぼくは黙って二人の議論を聴いていた。正直いって、ゴダールだの、トリュフォーなどといっても、少し名前を知っているだけで、彼らの議論のネタになっている映画は、どれも見ていなかったからだ。

ぼくはふと、という感じで、彼女の方を見た。つられたように彼女もぼくの方を見て、またやってるわねえ、という表情でにっこり笑った。それに勇気づけられたみたいに、ぼくも議論に加わった。

以前、一本だけ、オムニバス映画だったが、『二十歳の恋・アントワーヌとコレット』というトリュフォーの映画を見ている。悲しい失恋物語の小品だったが、その映画をひきあいに出して、なんとかトリュフォーを論じ、最近読んだ新聞記事を思い出して、でもトリュフォーの真価は、その前に作られた『ジュールとジム』を見なければ駄目だ、凄い映画らしい、それが今度、『突然炎のごとく』というタイトルで、やっと日本でも公開されるんだ、と大見得を切った。

すると一瞬、桜木らのことばが途切れた。まだ、新聞記事のことは知らないらしい。へええ、おまえ、案外、映画通なんやなあ、という顔で目をまるくしている。その時、彼女がひとりごとみたいに言ったんだ。

「わたし、その映画、見たいわ」

彼女の、ため息みたいなそんなことばを、だれも気にはとめていなかったが、ぼくはちがった。ぼくははじめから、桜木らに話すふりをして、本当は彼女に向って、話しているつもりだったのだ。これはもうどうしても、この映画の切符は手に入れなければならない。

しばらくして、新聞にその試写会の広告が出た。往復ハガキを出して、うまく二枚、招待券を手に入れることができた。十二月二十二日。大阪フェスティバル・ホール。ちょうど冬休みの時だ。

一学年下の彼女、Mのことを知るようになったのは、この秋の文化祭の時のことである。

もともと、ぼくは演劇部員でも何でもない。高校三年のこの夏休みまで、陸上部員の一人として、マラソンばかりやってきた男だ。そんなぼくが演劇部とかかわりをもつようになったのは、同じクラスに、部長の桜木がいたからに他ならない。九月の終り頃、ぼつぼつと文化祭の準備で学校中が落ち着かなくようになりはじめたある日、ぼくは桜木から、ちょっと話があるんだが、と声をかけられた。彼とは三年生になってはじめて同じクラスとなったが、それほど親しくはなかった。入学以来、ずっと演劇部の華やかな世界にいる彼と、ぼくみたいな運動部の武骨者とは、それまで接点があまりなかったからだ。

彼の話とは、思いがけないことであった。文化祭の演劇部の劇に出てくれないか、というのである。もちろん、たいした役ではない。とある架空の宮廷を舞台にした芝居らしいが、彼の演じる王様の、家来の役をする者をさがしているのだそうだ。最近、演劇部もやや退潮気味で、今年の新人生に適当な者がいない、それに二年生以上の者はそんな端役はいやがってしまって、ということらしいのである。

台本を見ると、なるほど、ぼくに勧められている「廷臣1」というのは端役どころか、全くの通行人みたいな役なのだ。でもそれがいないと、芝居としての格好がつかないのだ、という。

上演まであと一ヶ月、もうどうしようもなくて困っている、君が頼りだ、とたのみこまれ、どうしてぼくに白羽の矢が当ったんだ、と訊くと、君は前からセンスがあると思っていた、と言う。いくらお世辞にしても、ぼくに芝居のセンスがあるだなんて、思わず苦笑してしまった。小さい頃から、大の恥かしがり屋だったぼくは、小学校の学芸会でも、劇というと、強く固辞して、一度も出たことがなかったからだ。

でも、結局、困り切った風の桜木に同情して、というより、高校生活ももう終りだ、この際「思い出づくり」にひとつやってみるか、という気になって、引き受けてしまった。でも、やはり、センスがよい、という彼の殺し文句にある程度参っていたのも確かである。

次の週から早速、本読みがはじまった。放課後、演劇部の部室に行ってみると、同じ三年生の松宮もきている。彼とは以前同じクラスだったこともあり、ぼくとは気の合う友だちだった。彼も桜木に口説かれて、「廷臣2」という役を引き受けさせられたらしい。いずれにしても、松宮もいっしょということで、ぼくも少しは気が楽になった。

出演者一同が集って、台本を読むのだが、ぼくのセリフといっても、ほんのいくつか、「王様、御出立の用意が出来ました」「こやつをいかほどに、処分致しましょうか?」「御乱心めされたか、王様!」といったものばかり。しかし、朗読とはちがって、セリフとして喋るのはなかなか難しい。とくに、「御乱心めされたか」というセリフは、忠実な臣下らしく、驚愕と混乱をこめて叫ばねばならず、何だか照れくさくて、どうしてもできず、桜木にこっぴどく叱られてしまった。でも松宮も同じ失敗をして、同じように叱られているのでホッとする。

そのうち、実際の動作をつけての立稽古となる。それにしても、桜木ら演劇部員は、さすがに長い長いセリフもきちんと憶えて、その立居振舞いもきまっている。芝居に入ると、目の色が変り、まるで別人みたいになり、それをしゃあしゃあと照れもせず演じているのには驚いた。

くりかえし練習して遅くなり、帰り道が暗くなる時もあった。そんな時、みんないっしょに駅前でうどんを食べ、それぞれ帰り道に応じて、グループに別れて、解散する。女子は男子部員が一人一人家まで送り届けることになっていたのだが、ぼくにあたったのが、一年下の、小柄で、目のクルクルとしたMだったのだ。

彼女は、ぼくの降りる駅の一つ手前で、そこから歩いて五分ほどのところに住んでいた。今回は出演せず、演出助手をつとめている、明るく、頭の回転のはやい女の子だった。ぼくはそれまで、どちらかといえば、一人でいることが好きだからマラソンをやっている、というタイプで、女の子と親しく喋ったりしたことなどはなかったから、最初は少しどぎまぎした。しかしMは、ぼくのそんな緊張を一切、気にかけない。まるで幼ななじみの友だちみたいに、心やすく語りかけ、ぼくがことばにつまったりすると、すかさず助け舟を出してくれるような優しさもあった。だから、日頃無口なぼくも、Mを前にすれば口が軽くなり、もう、ここでいいです、ありがとう、と別れる、彼女の家のそばの公園へくるまで、ずっと途切れることなく二人のとりとめもない話は続いた。

彼女は、今回の芝居のこと、演劇部のこと、そして自分の親兄弟のことなどを話し、ぼくはマラソンの話をした。レースの時、途中まで、まだ体力の残っている時は、なんとか相手を追い抜いてやろう、とばかり考えているが、だんだん疲れてくると、そんなことより、ともかく最後まで走ること、完走するためには、自分をできるだけ単純な、足だけ規則正しく交互に前に出る機械になったように思い込もうとし、もっと疲れてくると、レースも完走もどうでもよくなり、何とかここで大地震でも起って、レースが中止にならないかばかり考えている、などと話すと、彼女はその可愛いい目をくるくるさせて笑いころげた。

彼女も映画が好きで、驚いたことに、ぼくが話題にのせる映画は、彼女も殆んど見ていた。訊くと、大学三年生の彼女の兄が昔から大の映画好きで、その兄に連れられて、中学の頃は週に二回は映画館に通っていたという。だから、話に調子がついてくるといつも映画の話となり、最後、そのうちいっしょに見に行きましょう、といって別れるのであった。

そしていよいよ、公演の当日となった。講堂に近い、畳敷きの書道教室が楽屋となっている。衣裳や小道具が散らかり、大勢の者が出入りして、部屋中、本番前の緊張がみなぎっている。その片隅の小さな化粧台の前でぼくはメーキャップをしていた。元演劇部の卒業生の女の人がドーランを練って、ぼくの顔に塗りつける。「廷臣」だから、目立たない方がいいわね、といいながら手際よくドーランをすりこまれた自分の顔を鏡で見て、びっくりした。真っ黒で目だけが光っている。これではまるでインドかアフリカの宮廷ではないか、と思ったが、ライトがあたればちょうどいい具合になるのだ、とその人はいう。こんなに塗りたくって、あとでおちるのかしら、とそれにも心配顔のぼくのそばで、Mがおかしそうに笑っている。

顔ができて、次に、その人とMとに手伝ってもらって、衣裳をつけた。昨夜、はじめて衣裳あわせをした時も首をかしげたが、できるだけ安い値段でさがしたというこの衣裳はどうも変だ。ハッピみたいな上衣に、キラキラしたダブダブのズボン、それに変な帽子をちょこんとのせると、国籍不明の怪し気な商人みたいになってしまった。これには、Mだけでなく、その強気の先輩も思わず吹き出してしまったが、どうせ、うちの文化祭の劇は、悲劇が悲劇にならないんだから、と妙な慰め方をしてくれた。

開演真近となって、舞台裏へ向かう。途中で、知った者にこの変な姿を見られないかと心配だった。

舞台のスソでじっと出番を待つ。さしもの桜木も、少しあがっているのか、時々セリフをとちる。大道具のうしろからプロンブターがささやくが、すかさず、観客から、「カンニングの声、聞こえてるぞぉ」と野次が飛ぶ。先輩の言うように、うちの文化祭の演劇は、劇そのものよりも野次の方がおもしろいという伝統があった。毎年、必ず何人か、声のよくとおる、機転のきいた男がいて、場内を湧かせるのだ。

いよいよ、ぼくの出番だ。押し出されるように舞台にとび出ると、パッとライトがあたってとてもまぶしい。覚悟はしていたが、早速きた。「よお、待ってました、トルコの怪人!」「日本語をしゃべれよぉ」 ひとしきり野次の嵐で、何もいえず、しばらく衆目にさらされて、かえって肝がすわったのか、スラスラとセリフが出てきた。

やっと終って、楽屋の書道教室に帰ると、冷えたジュースがずらりと机に並んでおり、みんな拍手でぼくたちを迎えてくれた。

「どうやった?」「とてもよかった」「声はよく聞こえた?」「ええ、一番うしろまでよくとおっていました」 ひとしきりそんなことばがかわされ、桜木が「そやけど、あんだけ野次られたら、折角の大悲劇もさっぱりワヤやなぁ」とボヤくと、先輩の一人が、「アホか、お前ら、大悲劇やる顔してるか?」とまぜかえし、どっと一同爆笑して、それまでの緊張がいちどきにとけた。

そのあと、ジュースを飲み、お菓子を食べながらの、反省会、というより、年に一度の打ち上げパーティとなったが、その中で、ある先輩が「今日の主役は、やっぱり、二人のトルコの怪人やったなぁ」と冗談まじりに言うのを聞いて、ぼくも松宮も大いに気をよくしたのであった。

その日も帰りは暗くなり、ぼくはMを送って、少し寒い夜の道を歩いていた。

「わたし、田村さんが舞台上がったら、一体どうなんのか、本当は心配やったんやけど、案外、舞台度胸あんねんね」

「ソデでは、足はブルブル、歯はガチガチやったけど、パーと出て、ワーと野次られて、ア、これは喜劇なんやな、と勘ちがいして、あとは地でやっただけや」

「またそんなおもしろいこと言うて。でも、田村さんにこうやって送ってもらうのも、今夜が最後ね」

ぼくはその時、ことばが詰ってしまった。いや、そんなことはない、これからも時々逢って、こうして送っていくのだ、と言おうと思ったが、なぜか言えなかった。

いつも「さよなら」を言う公園にきて、今夜はどちらともなく立ち止まり、中のベンチに腰をかけた。中央に立つ水銀灯の灯りも立木にさえぎられで、そのベンチまではとどかない。その時、さっと吹いてきた風は、驚くほど冷たい、晩秋の風であった。思わず身を寄せるMのコートをとおして、そのからだの温もりがぼくの腕に伝わってきた。Mは黙ったまま、遠くの方をぽんやり眺めている。黒い瞳と、なだらかな頬が、薄明りに照らされ、その小さな口もとは、かすかに震えているようだった。

結局、その時、ぼくにもうひとつ勇気がなかったのがいけなかったのだ。あの時、Mは明らかに何かを待っていた。ぼくは、そんな彼女の肩をぐっと抱きよせ、あのなめらかな、うぶ毛の輝く頬に、そっとくちびるを近づけるべきだったかもしれない。でもぼくはできなかった。そうすることによって、何かが、それまでのぼくたちの間にめばえていた何かが、ガラガラと崩れおちるような気がして、それがおそろしかったのだ。

一瞬止った時問がまた、動きはじめ、二人は立ち上った。別れ際、Mはいつもの愛くるしい笑顔をみせて、ぼくに言った。

「ありがとう。楽しかったわ」

ぼくは何も言えず、微笑みを返しただけであった。Mはしばらく歩き、ふりかえって、おどけたしぐさで、バイバイと手をふって、そのまま小走りに角を曲っていった。

祭りの終ったあとはさびしい。それまで一ヶ月、ざわざわと落ちつかないながらも、何か活気にみちあふれていたのが、終ったあとは、一転、何もなかったかのように、普段の学校に、戻ってしまう。演劇部も公演のあとかたづけをすませたあとはしばらく休業状態となり、その部室をのぞいても、だれも部員はいなかった。

ぼくたち三年生も、来春の大学受験をめざして、これからは苦しい勉学の季節となる、しかし、ぼくは、そのような周囲のすばやい切り替えから、一人取り残されていた。あの文化祭までの、熱病みたいな興奮が、いまや学校中どこをさがしても見つからないのが不思議でさえあった。あの桜木は、また、目をどんより曇らせ、授業中居眠りばかりしている、以前の桜木に戻ってしまったし、松宮も、何事もなかったように勉強に励んでいる。そして、あれ以来、ひとときもぼくの脳裏から離れたことのない、あのMでさえ、ジーパンをはいて舞台裏をかけまわっていたのなど嘘みたいに、他とかわらぬ制服の女子高生に戻っていた。

学年がちがうので、Mとはあれ以来、あまり顔をあわせなくなっていたが、それでも時たま、昼休み、食堂に通じる廊下ですれちがうことがあった。そんな時、Mはニコッと例の笑顔をみせたが、ぼくが何か言おうとした時には、もう、二年生の校舎の方へ姿を消していた。わざわざ他学年の教室まで出向いていく図々しさもないぼくは、同じようにそちらの方へ消えていく、一年下の男子生徒をどれほど羨しく思ったことだろう。

あの最後の夜の公園でのことが、あとになって気になりはじめ、それが余計に、Mに対する想いをつのらせていたのだが、学校で、このようにちらちらとMの姿が眼前に現れ、そして消える、ということがくりかえされると、ぼくはもう居ても立ってもおられぬようになり、放課後、自然と足は演劇部の部室に向かっていた。

はじめはだれもいなかった部室にも、そのうちだんだんと人が集まるようになり、期末試験が近づくにつれて、試験勉強の骨休みに、みんな部室で雑談に興じるようになった。ぼくもこの前の公演以来、桜木以外の部員たちともすっかり親しくなり、行けばいつも、しばらくは、その雑談の中で時を過ごすのであったが、ぼくが一番居てほしいMの姿は、なぜかいつもなかった。

ある日、久しぶりにトレーニングシャツに着がえて学校の付近を軽く流してきたあと、ふと部室に行ってみると、桜木一人だけが椅子に坐って、ぼんやり窓の外を眺めていた。「来週から試験だから、みんな早々に引きあげちまいやがった」と言いながら桜木は、ポリポリ食べていたピーナッツをぼくにすすめた。

そういえば、みんな来週から試験だったなあ。ぼくたち三年生は、三学期は一月いっぱいで授業が終るため、試験はその時まで延期されていたのだ。

あと、二ヶ月の高校生活か。そのあとには大学受験がある。しかし、ぼくにはそのことよりも、あと、二ヶ月限りで、せっかく見つけたMのような女の子と離れ離れになってしまう、ということの方が気がかりだった。それにこのところ、そのMともだんだん遠のいていくみたいで、ぼくの内心はじりしりしている。今日、久しぶりに足ならしをしたのも、そんなモヤモヤを振り切ってしまうためであった。なのに、その帰り道には、また、この部室へ足を運んでいるのだ。

しばらく桜木と、志望校の話などをしたあと、ぼくは意を決して、彼に尋ねた。

「近頃、Mの姿、あまり見ないようだけど、どうしたのかなあ」

それは、桜木に前々から訊きたいと思っていたことである。しかし、ぼくは彼に、自分の今の切ない心情を少したりともさとられたくはなかった。別に、桜木を警戒してのことではない。これまで万事に片意地はって生きてきたぼくは、自分の弱い部分をだれにも見せたくない、というつまらない自尊心にとらわれていたのだ。だから、この質問も、自分の本心をできるだけ見せぬよう、何日も練りに練ったものだった。

「M? ああ、あの子か」

桜木の反応は予想に反して鈍いものだった。そのことはぼくをホッとさせたが、また、少々がっかりもした。桜木は窓の外を見たまま、物憂さそうにつづけた。

「Mは、勉強してるんやないかなあ。何しろ頑張り屋やからな。なんかこの頃、ちょっと色気づいてきたみたいやけど、だれか好きな人でもできたんやろか」

ぼくの胸は高なってきた。その、好きな人というのはぼくのことなのだ、と何度も口から出そうになった。しかし桜木は、ぼくのそんな興奮には全く気づかない風で、しばらくビーナッツをつまんだあと、思い出したようにつけ加えた。

「そやけど、ああいうタイブはちょっと難しいところがあるよって、惚れてしもたら、しんどいやろな」

桜木と別れたあと、しばらく、この最後のことばが気になった。もっと詳しく説明してもらおうと思ったが、なにも気がついていない彼に変に思われたくなかったし、それに彼も、別段深い意味をこめていったのではなく、例によって、訳知りぶりを発揮しただけのようにも思えた。でも、Mに、だれか好きな人がいる素振りがある、ということを確認できただけでも収穫であった。その好きな人というのは、もちろんぼくのことであり、彼女もそれでいろいろ悩んで、部室にも顔を出さないのだ、と勝手な解釈をして、その日は久しぶりに軽快な気分であった。

ところが、二、三日して、松宮から思いがけないことを聞いたのである。帰りがけ、ちょっと聞いてほしいことがある、という松宮に誘われて、駅前の喫茶店に入った。そして彼がせつせつとぼくに話すのは、はかない失恋物語で、なんと驚いたことに、その相手は、まぎれもないMではないか。ぼくが心の動揺を必死で押し殺して聴いた彼の話はこのようなものだった。

彼もやはり、あの劇出演以来、Mのあの溌剌とした姿に惹かれ、いっぺんに好きになってしまって、矢も楯もたまらず、文化祭が終ってしばらく経ったある日、Mを呼び出して、思い切って自分の気持を打ち明けたという。ところが、Mははっきりとこういった。松宮さんのお気持はたいへんありがたいですが、実は私にはいま、好きな人がいます、と。

でも松宮も挫けず、何とかしばらくの間でも交際してほしい、と食いさがると、わたしは不器用な人間だから、一度に何人もの人とつきあうなんてとてもできません、の一点張りで、あとはホロホロと涙をこぼすばかりだったという。

そこまでの話はぼくもいくらか平静でいられたが、そのつづきを聴いて、顎然として、一瞬目の前が真っ暗になってしまった。

松宮はそれでもおさまらず、Mに好きな人がいるというのは果して本当かどうかつきとめたくて、彼女の帰り道、そのあとを尾けたという。そして何日目かに、Mが駅前で、同じ学年の男と待ち合わせ、二人で楽しそうに駅ビルのデパートに入っていくのを見て、それでとうとう、どうしようもないと悟ったと言う。

桜木にあんな話を聞いたあと、しばらくは有頂天でいたものの、どこか疑問な点もあり、その疑惑は日に日に大きくなっていくばかりだったので、松宮のこの思いがけない打ち明け話にも、やっぱりそうか、そんなにうまくいくはずないものな、と、どこかで冷めた部分はあったが、でもそのあとの松宮の話は全く耳に入らなかった。

もうこのショックで大学はあきらめや、としょげかえっている松宮以上に、ぼくの内心は打ちのめされていた。なるほど松宮の言うとおりとすれば、ぼくの心のどこかにひっかかっていたMへの疑惑は全て解けるような気がする、Mと出会って以来のことをひとつひとつ、もらさぬように思い起こし、それを松宮の話にあてはめてみた。何度も何度もやってみた。何度もやっているうちに、松宮の解釈もおかしいのではないか、と思うようになった。一度、男といっしょのところを見たからといって、その男が彼女の恋人とは限るまい。暗闇の中の一点の光が外に通じているように、その考えは一瞬、ぼくに希望の光をともしたが、それもいつしか、悲観的な予感の中に消えていった。

そして、二週間前の、部室でのこととなる。この日まで、ぼくは演劇部の者とは誰とも顔を合わせたくなかった。Mのいる二年生の校舎に近づくのもはばかられたし、どこかでMとばったり出会うのもいやだった。もうMのことはきっぱりあきらめて、勉強に精を出そうと思った。

ところが高三授業最終日のその日になって、ふと部室に顔を出そうと思ったのだ。下級生はこれから試験がはじまるところだが、彼らとは、終業式の日まで会えない。Mに会いたいんじゃない、他の連中の顔をちょっと見に行くだけだ、と自分に言いきかせながら、部室へ通じる廊下を曲ると、そこで、思いがけなくMと出会ったのだ。

ここ数日のぼくの苦しい決心も、Mの顔をみて、大いに揺いだ。自分の顔が醜く強ばり、口もとがひきつるのがよくわかった。しかし、Mはそんなぼくの苦悩など全く頓着しないのだ。「田村さん、久しぶりね。お元気?」と全く屈託がない。そんな彼女に、松宮から聞いた翳りの部分など、どこにもないみたいだった。ぼくはいつしか彼女のぺースに巻きこまれ一緒に部室にいくまで、十分ほど、その廊下の窓際で、あの文化祭の頃と同じように楽しく語りあったのである。

ぼくには、Mのこころが全くわからない。あの無邪気な、子供っぽい笑顔の裏に、どのような女の性(さが)がかくされているのか、わからないのだ。桜木のあの言葉が思い出される。 「ああいうタイブはちょっと難しいところがあるから、惚れてしもたら、しんどいやろな」

ああいうタイプって、いったい何なんだ!

十二月の寒風の中、とぼとぼ歩く目の前に、北浜の証券街が近づいてくる。もうこのあたりは真っ暗で、車もあまり通らない。ぼくは今夜見た、いまわしい幻のことを思い出してしている。

結局、Mは現れず、上映時間のベルがなったので、ぼくはあわてて館内にとびこんだ。もうすでに満席で、立って見るより仕方がなかった。Mがいないで、ぼく一人で映画を見てもしょうがないじゃないか、とも思ったが、せっかく苦労して手に入れたれた切符だし、それにトリュフォ一のこの映画は見たかった。以前見た『二十歳の恋』のことが思い出される。そういえば、あれにも映画を見に行くシーンがあったようだ。もっとも今夜のぼくとはちがって、恋人連れだったけど。でもあの主人公も最後にはフラれてしまうんだ。

ぼくはトリュフォーの映画に親近感を抱きはじめていた。そしてその意味では、今夜の『突然炎のごとく』も期待にたがわないものであった。女主人公のジャンヌ・モローをはさんで、二人の仲のよい男の間に、静かな確執がつづく。それを見ているぼくには、敗れた男のつらい心情ばかりが、ひとごとではないように強く伝わってきた。そして最後は、ジャンヌ・モローの屍ねの灰で終る。桜木じゃないが、クールなラストシーンであった。

映画を見終って、再び明るい世界に連れ戻された時は、いつもある種の昂揚感を感じるものだ。自分が映画の主人公と同化し、映画とともに、それが心の中のモヤモヤした陰うつをきれいさっぱり洗い流してくれる気がするのだ。

今夜は、そんな気分をできるだけ保ちつづけるよう努力しながら、出口を出た、この二、三時間、ぼくに起ったいやな出来事はすべて忘れ去ったようなつもりになりきっている、と思った。と、その時、ふと十数メートル先の方に目をやって、あっと思ったのだ。

次々と入口から吐き出されていく人の波の中に、一瞬、Mのうしろ姿を見たような気がしたのだ。そして確かに、その横に背の高い男が…・

ぼくの不安定な幸福感はあっという間に弾けとび、ぼくはいつの間にか、前の人を強引にかきわけていた。しかし、厚い人波は容易に崩れない。不快気にふりかえるアベックにもかまわず、ぼくは必死で前に進もうとした。しかしかきわけても、かきわけても、身体は前に進まず、とうていMに追いつけっこはないと思えてきた。そして、なぜ、自分が今、Mに追いつこうとしているのか、そう思い至った時、ぼくは、反射的に人の流れに背を向けていた。みんなが家路を急ぐ梅田方面とは反対の、人のいない中之島の方へ歩きはじめたのだ。強い風を左頬に受けて、もう一度渡辺橋を渡りかけた時、はやくも後悔の念が追いついてきた。本当にMだったのかどうか確めておけばよかった、と。

ぼくは今、その疑問の解答を必死にさがし求めている。やはり、あれはMで、その隣りにいたのは、松宮のいう、Mの好きな人だったのだろうか。いや、あれは、例の映画好きだという、Mの兄ではなかったか。でもそれならば、どうしてMはぼくとの約束をすっぽかしたのだろう。兄といっしょなら、別に逃げかくれすることもなかろうに。しかし、待てよ。ぼくはあの入口のところで、開始のベルがなるまで殆んど一時間近く立っていたのだ。まだポツポツしか人のやってこない頃からずっと目を皿のようにして、来る人来る人、そう、今夜の観客の九割以上、千人以上、その顔を確めてきたのだ。その中にMの顔はなかったのだから、あれはやっぱりMではなかったんだ。よくある他人の空似だったんだ。でもしかし、ぼくが来る前にMが中に入っているということもありうる.....

次々と湧き出てくる疑惑の堂々巡りに、もうぼくはいい加減疲れてきた。

論理の遊びだ。そんなこと、Mに電話して訊けばしまいじゃないか。でも、Mが来なかったのは事実なんだから、今さら、おめおめと、どうしたんです、なんて訊けるものか。でも訊けば、真相がはっきりするし、彼女の勘ちがいってこともありうるぜ。それだったら何とか首の皮一枚つながってるってわけだ。

自問自答しながら歩いているうちに、そろそろ、天満橋の灯りが見えはじめた。足も疲れた。もうあそこで電車に乗ろう。今夜のことは、トリュフォーの傑作を見た、だけでいいじゃないか。ジャンヌ・モローの屍ねの灰、あれを見せてもらっただけでいいじゃないか。そして明日からは本腰入れて受験勉強だ。来年の一月八日までは休み。それまではMと会うこともないし、その時、Mとまた会っても、自分自身どう変っているか、わかりゃしない。世の中、万事、クール、クール。

そう自分に言いきかせながら、ぼくは、じっとりと首筋に汗をかいているのに気付き、あわててマフラーをかなぐり取った。

(完)