’60年代日本の芸術アヴァンギャルド

第2章「デモ・ゲバ」風俗のなかの「反芸術」

2) ’60年代西欧の「新(反)芸術」

─ 『ヌーヴォー・レアリスム』の場合 ─

Part 1

1960年4月16日、ミラノのアポリネール画廊で、イヴ・クラーン注、ジャン・ティンゲリー、アルマン、レーモン・アンス、ジャック・ヴィルグレ、フランソワ・デュフレーヌという、6名のフランスとスイスの作家たちに、芸術・文化評論家のピエール・レスタニーが参加して、グループ展「新現実主義者たち(Les nouveaux réalistes)」を開催した。

(注. 日本では一般にクラインと表記されるが、原音に近いクラーンをもちいる.)

そのときの案内状に掲載されたのが、レスタニー執筆の「ヌーヴォー・レアリスム(新現実主義)」第一宣言といわれるものである。このとき、1930年生まれのレスタニーは、東野芳明と同年齢の三十歳であり、おなじような戦争と混乱の時代と生活経験をへて、芸術と時代状況へのおなじような関心をもち、おなじようなレベルのキャリヤをへた評論家であった。これらはまったくの偶然のようにみえる。だが、まさしくブルトンのいう客観的偶然というべきものであろう。

それは、偶然にはなんらかの必然性があるということであるが、「因果律は、必然性の顕現形式である客観的偶然のカテゴリーとの関係においてしか理解されえない」(『通底器』)ということであって、このような偶然では、その因果関係をみきわめておかねばならないであろう。

1960年のヨーロッパの政治状況はつぎのようなものであった。世界2極構造の視点からいえば、すでに前回のべたように、国連総会に出席したフルシチョフの「完全全面軍縮」の提案があり(1959.9.18)、アメリカ大統領アイゼンハワーとの友好的な会談がもたれていた。冷戦緩和のきざしがみえる時代である。フランス国内状況では、フランス国民会議の「三ヶ月間のアルジェリア緊急事態宣言」の可決(1958.5.16)がある一方、「仏第5共和制」が発足(1959.9.28)し、ドゴールが初代大統領に就任した。そしてこの年1960年は、アフリカ植民地の独立がつぎつぎと承認され、「アフリカの年」とよばれる年になろうとしていた。

アルジェリア問題をめぐっては、アルジェリア民族独立派 VS. アルジェリア駐留フランス軍・植民地コロン VS. フランス国内(ドゴール)の三つ巴闘争が激化し、フランス社会が騒然とする1961年以降の予兆はすでにあったが、社会的にはまだそこまでにはいたっていなかった。さらにまた、フランスが当事者であった第一次インドシナ戦争(1946−1954)をへて、第二次インドシナ戦争ともいうべきベトナム戦争(1964−1975)を契機とする、国際的ベトナム反戦運動、「ベトナム反戦行進」(1965年)から、「ベトナム週間」(1967年)をへて、全ヨーロッパでおこった「学生叛乱」(1968年)に集約される’60年代デモ・ゲバの時代は、まだ開始されていないときであった。東野の「ガラクタの反芸術」があらわれた状況とはいくぶん異なる背景のある「宣言」ということができよう。

しかし他方、この宣言が、ミラノではじめてだされたことには注目しておかねばなるまい。ミラノは、20世紀アヴァンギャルドの発端となったイタリア未来派発祥の都市である。

「未来主義宣言(MANIFESTE DU FUTURISUME)」をふくむ創設宣言が最初に公開されたのは、フランスの日刊紙「フィガロ」紙上(1909年2月20日)で、署名者は「『ポエジア』誌編集長、F.T.マリネッティー セナト街2番地 ミラノ」となっていた。そして、そのイタリア語版は、『ポエジア』誌の同年2-3月号に掲載された。仏伊両国ほぼ同時発表である。というよりもむしろ、伝統主義イタリアを批判する文面は、当時のイタリア国内新聞での公開がむずかしかったことが考えられる。そして、それ以後の活動、つまり、絵画、彫刻だけでなく、文学、言語、演劇、ショー、インテリア・デザイン、写真、エディトリアル・デザインと広告、写真、調度品、ファッションから、「再構築された宇宙」、そして、政治・戦争・科学・風俗習慣にいたる人間の全社会生活におよぶ「未来派」運動の活動は、ミラノを中心におこなわれた。イタリア未来派の根拠地はミラノであったといってもよい。ミラノは20世紀ヨーロッパ・アヴァンギャルドの三大発祥都市のひとつである。

そして、さらには、さきに紹介した磯崎新が「ふたたび廃墟になったヒロシマ」を出品した1968年のミラノ・トリエンナーレは、1933年からミラノで開催される装飾芸術(デザイン・ファッション・建築・都市計画・メディアアート)の国際博覧会である。ミラノは、先端的世界文明・産業の都市である。

そのような都市を「新現実主義者(ヌーヴォー・レアリスト)」たちが、初舞台の地に選んだのは、かれらの芸術の本質にかかわるものであろう。まず、レスタニーが書いた、最初の「新現実主義(ヌヴォー・レアリスム)」宣言である、「新現実主義者(ヌーヴォー・レアリスト)たち」をよんでみよう。

(注. 日本では初訳であるが、論文に引用するために、直訳を避け、解釈をまじえた訳文である)

「新現実主義者たち(Les nouveaux réalistes)」(1960年4月16日 ミラノ、アポリネール画廊)

カシコイ学者たちやマジメなひとたちが、芸術史の加速度的進展や、今という時代を摩耗させるおそるべき力にふるえあがって、太陽の動きと時の飛翔をとどめ、時計の針を逆行させようとしてもむだなことだ。

あらゆる既成用語、あらゆる言語活動、あらゆる様式の衰弱と硬直化を、われわれはまのあたりにしている。いかんともなしがたいこの伝統的表現法の無能・怠慢にむかって、ヨーロッパやアメリカの、まだ点在でしかないが個別の冒険が、打破すべくたちむかっている。それら冒険は、すべて、その程度と規模はどうであれ、新しい表現の規範的基礎を定めようとしている。いかなる絵画、彫刻の古典的表現法はいずれも似たりよったりだが、油彩、エナメルのイーゼル絵画の時代はおわった。それには、まだいくばくかの威光はのこるが、終末のときをむかえている。

それならば、われわれは、なにをすべきなのか? 観念的で想像的なゆがんだプリズムをとおすことなく、ありのままに知覚した現実世界を表現する、心おどろかせる冒険である。この冒険の特徴はどこにあるのか? コミュニケーションの本質的レベルにおける、社会学的にみた時代交代の導入である。(アンスやデュフレーヌ、ヴィルグレのような)ポスターの選択やその破りかたにせよ、(ティンゲリーやアルマンのような)オブジェや家庭ゴミ、サロンのガラクタ類の扱い方であるにせよ、(クラーンの/身体計測/空中に飛翔する身体/「火炎の絵」のような)機械的情動の爆発であるにせよ、(おなじくクラーンのモノクローム絵画のような)知覚の制約をこえた感覚の拡散であるにせよ、それらがなされた意図や偶然性は、社会学的に説明できるものである。

こうした いっさいの(今おこなわれ、将来もまたある)冒険は、類型的な思いこみによってつくられる過度の隔たり、つまり、個人的なやむにやまれぬ表現と一般的客観的な偶発事象との度をこした隔たりを、解消する。とくに重大視されているのは、社会学的な一切の現実であり、すべての人間活動の共有財産であり、社会的相互交換と社会交流の偉大な共和体制である。高級と称するジャンル、ことに絵画の、永遠の内在性があるなどと信じるものがまだそれほど多くないならば、ヌーヴォー・レアリスムの使命を疑うべきではないであろう。

われわれは、奇妙なすがたをみせるある種の実例をとおして、制作者各自の個性表現ではない、いっそう緊急をようする感情表現のレベルで、純粋感覚(sensibilité)の新現実主義(ヌーヴォー・レアリスム)の道を歩んでいるのだ。イヴ・クラーン やティンゲリー、アンスやアルマン、デュフレーヌやヴィルグレとともに、かれらいがいに、パリでも、おおくの前駆症状が見られる。その芽生えは、まだ全体的成果は予測できないけれど、(おろかなファンや追従者もいないし、偶像視もされていないところから、)まぎれもなく偶像を破壊するゆたかな収穫をもたらすだろう。

われわれは、攻撃するだけの、ゆがんだ強迫観念に脅かされることなく、もんきり型の議論をふっかけることもせず、ダダよりも四十度もあつい風呂、直截表現の風呂に首までつかっているのだ。そうすればひとりでにうまくいくのだ。すなおに現実に立ちもどれば、人間は現実を、自分のひろびろとした心に同化させることができる。つまり、感動し、しみじみと感じる心、ようするに、詩の、いやそれいじょうの心に、現実界は同化するものになるのだ。(Pierre Restany: Avec le Nouveau Réalisme sur l’autre face de l’art. pp.37-39 [Edition Jacquerine Chambon] による.)

(注.赤文字表記と下線は筆者による。青文字は、筆者の説明のための原文にはない挿入文である. なお、赤文字で表記した「新現実主義」が、宣言中、唯一の〈un nouveau réalisme〉の用語使用箇所である. 他の一例は、文意のうえから、やむをえず「ヌーヴォ・レアリスム」とした. 図版は、宣言文の理解のため、この箇所にいれた. 以後、適宜、必要があれば、これを参照してください.)

これは、グループ展の案内状としてかかれたもので、展示されている作品の紹介と解説であるから、論文としてよむと、わかりにくいものがある。用語も独断的使用があるようにおもわれる。しかしながら、その独断的なつかいかたに、レスタニーの思想の独自性があらわれているとおもわれる。したがって、恣意的になるが、解説をまじえた解釈をおこなう。

観客をさそうための紹介・批評であり、論理的に組立てられた芸術論でないのは、東野の「ガラクタの反芸術」とおなじである。しかし、東野が紹介する工藤哲巳をはじめとする篠原有司男、荒川修作、糸井貫二、田中信太郎らは、かれが批評家として、うえからの目線で批評したたんなる新人たちである。それにたいして、レスタニーの場合は、じぶんが共感する芸術グループ展の紹介である。出品している6名の芸術家たち、ジャン・ティンゲリー(1925ー1991)、レイモン・アンス(1926−2005)、 ジャック・ヴィルグレ(1926ー)、イヴ・クラーン(1928−1962)、アルマン(1928−2005)、フランソワ・デュフレーヌ(1930−1982)らは、レスタニー(1930−2003)より年長、あるいは、同年齢で、すでに活発な制作活動をおこない、それ相応のアヴァンギャルド芸術家として、実績をもつ作家たちであった。したがって、かなり独断的にみえるここに記されていることも、かれらとのあいだで検討された合意ではないであろう。それは、この後の経緯や、これら作家の個々の作品とかかれていることが矛盾したり、一致しないところがあるからである。また、一般にこれはヌーヴォー・レアリスム(新現実主義)第一宣言とされている注 が、〈nouveau réaliste〉や〈nouveau réalisme〉は、各一回だけ、語頭は小文字でかかれ、普通名詞と読めるものである。はたして「新現実主義(ヌーヴォー・レアリスム)」宣言の意図がレスタニーにあったかどうかは疑わしい。

(注. 『Pierre Restany Avec le Nouveau Réalisme sur l’autr face de l’art』(Critiques d’art)等における分類) したがって、訳文においても、それぞれを「新しいレアリスト」とか「新しいレアリスム」と訳したほうが正確かもしれない。

とはいえ、これら6名の作家をまるで一体化したアヴァンギャルド芸術家であるかのようにみなし、その独自性を紹介する語調は昂揚している。思想はあらたな着想に沸騰し、矛盾をはらみながらもひとつの方向にむかって展開している。おそらくは、この案内状にこめられたそうした情熱は、かれら作家たち、あるいは周辺の芸術愛好家たちの共感をうることができ、この案内状が大文字ではじまる「ヌーヴォー・レアリスム」のひとつの理論的萌芽とみとめられる契機となったのであろう。

そうした前提のあるものとして、レスタニーのいう「新しい芸術」についての解釈を記しておこう。

かれら新現実主義者たち(les nouveaux réalistes)は、「新しい表現の規範的基礎を定めようとしている」。その「新しさ」の由来は、「コミュニケーションの本質的レベルにおける、社会学的にみた時代交代の導入」にある。つまり、かれらの、「新現実主義(ヌーヴォー・レアリスム」の芸術は、社会学的に説明できるというのである。

まずここにあるのは、感情・思想表現でない芸術の強調であろう。そして、美学・哲学の反対命題として、社会学が援用されているのだろうが、かれの「社会学」の意味するところは、この文面からではわからない。

それを知るために、引用文において、( )青文字で、このグループ展出品の該当するとおもわれる作家名を挿入してみたのだが、かれらの作品からこの文面の解釈をつづけてみよう。

「それらがなされた意図や偶然性は、社会学的に説明できるものである」とされた、ポスターの選択やその破りかたが問題となるのは、レーモン・アンス、ジャック・ヴィルグレ、フランソワ・デュフレーヌの場合であろう。(図版1、2、3)

図版1: アンス

図版2: ヴィルグレ

図版3: デュフレーヌ

アンスとヴィルグレは写真家であって、かれらの作品は写真表現されたものがおおい。街の広告ポスター展示場に重ねて貼られているポスターを適当に剥がして撮影した作品であり、デュフレーヌでは、ポスターの痕跡がのこる金属板、木板、布地の作品である。(図版参照)

オブジェを問題にし、家庭ゴミ、サロンのガラクタ類などを扱ったのは、アルマンとジャン・ティンゲリーである。(図版4、5)

図版4-1: アルマン(歯をむき出して)

図版4-2: アルマン(ショパンのウォータールー)

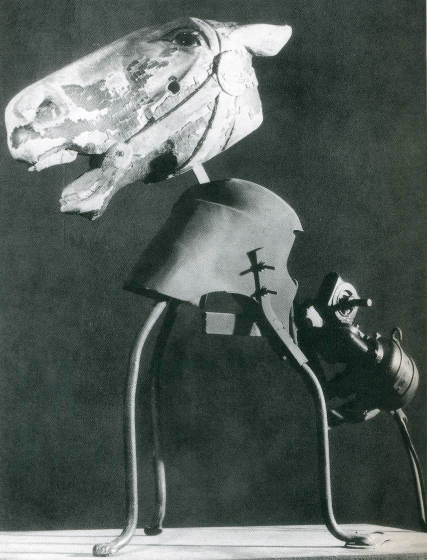

図版5-1: ティンゲリー(回転木馬)

図版5-2: ティンゲリー(ホンダ)

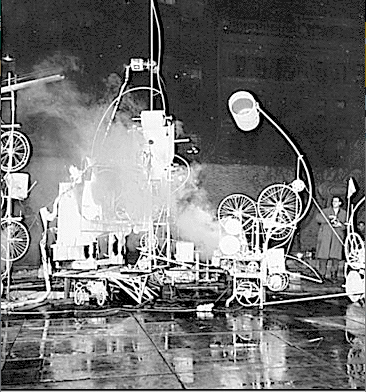

図版5-3: ティンゲリー(ニューヨーク賛歌)

アルマンは、生ゴミや破棄された入歯、ハイヒールなどを集積し、おもに日常生活のゴミ捨て場にあるさまざまなものをプレキシガラスと木材のケースに封入し、壁にかけて展示した。ただし、これらにはタイトルがついている。破壊したピアノの残骸をセットにして壁面に展示したもののタイトルは、「ショパンのウォータールー」(1962)であった。 そのほか、ガス・マスクのセット(「Home sweet home」(1960))やハイヒール(「Madison Avenue」(1962))、壊れた古人形をつめこんだ長方形の箱(「幼児大殺戮」などである。(図版 「歯をむき出して」(1960年)、「ショパンのウォータールー」(1962)etc.)

ティンゲリーの作品は、錆びた鋼鉄機械の部品を適当にハンダ付けして、えたいのしれないものに組み合わせたりした。(図版) また、大規模作品では、モーターで動かし、さいごは自壊する仕掛けもあった。そして、これらにも、「回転木馬」とか「ホンダ」とか「ニューヨーク賛歌」のタイトルがつけられていた。

こうした作品、ことにティンゲリーの作品は、工藤の組合わせた鉄柱にビニール紐をまきつけタワシをからませた、あのガラクタの反芸術である「増殖性連鎖反応(B)」(1960年)や当時の工藤作品を形態的に思い出させるだけではない。アルマンの肉感を刺激する素材は、赤瀬川原平が第13回読売アンデパンダン展(1961年)に出品した「ヴァギナのシーツ」や、第15回展(1963年)出品の中西夏之の「洗濯バサミは攪拌行動を主張する」や高松次郎の紐の束などと、その類縁性が検討できるほどである。そのほかにも、同時期の日本のアヴァンギャルドには、類似作品がおおい。さきの客観的偶然の議論は、レスタニーと東野に限定しない視野から考察しなければならないであろう。

さらに、機械的情動の爆発であるとされ、知覚の制約をこえた感覚の拡散とされるものは、イヴ・クラーンの一連の作品であろう。クラーン は、この「新現実主義者」たちのなかでは、レスタニーともっとも緊密な交流をもつ作家であった。

イヴ・クラーンがこのころはじめていた、人体計測(Anthropométrie)シリーズというのは、タキシード、イヴニングドレス正装の観客のまえで、正規構成された室内楽団の演奏をバックグラウンドに、人体計測のパフォーマンスが上演されるものであった。クラーンが指揮する管弦楽にあわせて、床に敷いたシートのうえで、複数の全裸モデルが、クラーン・ブルーといわれる青絵具のなかを転げまわり、ダンスし、天井からさげられたスクリーンに、みずからの肢体をすりつけて女体の拓本をのこしていく。あるいは、顔料をたっぷりふくませた女体の両腕を、クラーンや他のモデルがかかえて、床のキャンパス上に人型をのこしていく。これらは、パフォーマンスというべき作品制作であった。この頃のものに、青の顔料をもちいたおなじような作品、人間学(anthropologie)もある。これらは数平方メートル規模の大型作品で、布で裏うちされた紙製である。また、そのころこころみた制作には、消防士の立会いのもとで、火炎放射器をかかえたクラーンが、大型の木製パネルや厚紙に、焦げめや焦げ穴をのこすパフォーマンスがある。「炎の絵画(peinture de feu)」とよばれるものである。また当時、空中に身を投じるモンタージュ写真、「虚空への投身」を新聞に掲載し配布したりして、「空中画家(peintre de l’espace)」とも、かれは呼ばれていた。「身体計測」や「人間学」、「炎の絵画」は、ギャラリーや芸術施設などでおこなわれたパフォーマンス制作であったが、それらは写真撮影されて別途、作品展でも展示されている。こうしたものは、見方によっては、機械的情動爆発の芸術表現とすることができよう。(図版6-1、2、3)

図版6-1: クラーン(人体計測)

図版6-2:クラーン(人体計測シリーズ)

図版6-3: クラーン(焔の絵画)

しかし、1960年までの、クラーンが、画家として知られていたのはそのモノクロームの作品によってであった。ことにその青色は、クラーン・ブルーとして特許を取得し、公認されていたものである。

クラーン のモノクローム作品は、ほとんどが数平方メートルいじょうの平面を、黄色、赤、白、金色、とくに青色だけの、単色でぬりつぶしたものである。ただ、その画面構成に、なめらかさ、ざらつき、あるいは、濃淡のグラディエーションの有無といった相異が一作ごとにあるものである。このモノクローム・シリーズのなかには、大型のスポンジの塊を、クラーン・ブルーや白、ピンクのモノクロームに染め、串刺しにした立体作品もある。モノクローム作品は、はやい時期から制作していたから、ここでレスタニーが知覚の制約をこえた感覚の拡散と指摘するのは、こうした作品のことであろう。

この作品には、アルマンやティンゲリーのように、作品の一部となるようなタイトルはついていない。その色彩は、どのような既成色や、通常のことばでは表現し難いものである。とくにかれが好んだ青色は、レスタニーがその命名にふかくかかわった「クラーン・ブルー」としてしか表現できない色だといわれている。しかし、クラーン・ブルーという名称だけでは、なにもあらわしえない。それを表現できるのは、詩がそうであるように、その作品だけである。クラーンは、「未来の画家は詩人だ」という。「真の未来の画家は、心底において、なにも書くことのない沈黙の詩人となるだろう。かれは、声をださず、完黙のまま、巨大な無限の作品をかたることになろう」と、いっている。

しかしながら、このクラーンが好んだ青色そのものは、ロイヤルブルーとしてしられる、ヨーロッパの王侯の色であり、ルネッサンス以来の油彩画に描かれる聖母マリヤの色でもある。そしてまた、ヨーロッパ文明を象徴するエーゲ海の色であり、ブランメルのダンディーの色でもあったことは、「反芸術」を語るいじょうは、思い出しておかねばなるまい。

他方また、そのようなことは、「クラーンの個人的なやむにやまれぬ表現」であっても、それは作家の個性表現であって、一般的客観的な事象とおおきく乖離するもので、レスタニーの「新現実主義(ヌーヴォー・レアリスム)」は、「個性表現ではない、いっそう緊急をようする感情表現」だ、というのであるから、あまり過大評価しないほうがよいのかもしれない。

レスタニー自身はこれらの、アンスやデュフレーヌ、ヴィルグレ、ティンゲリー、アルマン、クラーンの作品にみえる、「ポスターの選択やその破りかたにせよ、オブジェや家庭ゴミ、サロンのガラクタ類の扱い方であるにせよ、機械的情動の爆発であるにせよ、知覚の制約をこえた感覚の拡散であるにせよ、それらがなされた意図や偶然性は、社会学的に説明できるものである」と断言している。それならば、かれのいう「社会学」とは、どのようなものを考えていたかがここでは問題となる。

社会学とは、人間が社会集団的にやることを対象にした科学的研究というようなものであろうが、20世紀なかばから、人類学や現象学、構造主義とならんで、一般的に使われだした第二次大戦後の新しい知識人用語である。かれがこれをつかうのは、げんみつな学問的意識はなく、風俗的意味合いもあるのかもしれない。

だが、そうであっても、それにはそれなりの意味をたくしたのであろうし、またそれが、意外にかれの独自性を露呈する主張となっているようにもおもわれる。

レスタニーは、さきに解釈した、6名の作家の作品説明ののち、「それらがなされた意図や偶然性は、社会学的に説明できるものである」と記し、さらに、「『ヌーヴォー・レアリスム[新現実主義]』が問題にしているのは、社会学的な一切の現実であり、すべての人間活動の共有財産であり、社会的相互交換(nos échanges sociaux)と社会交流(notre commerce en société)の偉大な共和体制である」と、定義している。

「新現実主義」の芸術は、社会学的に説明できるすべての人間生活の芸術ということである。そして、さきにのべたようなイヴ・クラーン 、アルマンやティンゲリー、アンスやヴィルグレ、デュフレーヌらの作品を見るかぎりにおいては、社会学的に説明できる現代生活とは、都市社会生活、消費社会生活、大量生産・複製(レディー・メイド)社会生活といわれるものに、焦点があわされているようにおもえる。

そして、さらにまたかれは、「ヌーヴォー・レアリスム(新現実主義)」が問題にしているのは、 「社会的相互交換(nos échanges sociaux)と社会交流(notre commerce en société)の偉大な共和体制(國)である」と、限定して記している。

この言説において、かれの原文では、交流に、〈communication〉ではなく 〈commerce〉を当てていることに注目しなければならない。「ヌーヴォー・レアリスム」芸術は、コミュニケーション(communication)社会の芸術であるというのなら、20世紀芸術家の主張として、ことさら独自性をもつものではない。しかし、ここで使用されているのは 〈commerce〉である。

〈notre commerce en socié té〉を直訳すれば、「共同体(仲間)内での商取引」となるであろう注。(注. sociétéの原義による.) 商取引するのは、拡大解釈をすれば、物質にかぎらず情報とか思想のやり取りをふくむとすべきであろうが、いずれにしても「商業的やり取り」であるにはかわりがない。とするならば、さきの 「ヌーヴォー・レアリスム(新現実主義)が問題にしているのは、社会学的な一切の現実であり、すべての人間活動の共有財産(le bien commun)であり、社会的相互交換(nos échanges sociaux)と社会交流(notre commerce en société)の偉大な共和体制(国)である」における〈le bien commun〉も、〈nos échanges sociaux〉も、〈notre commerce en société〉も、経済用語であるとすべきであろう。とすれば、社会学的な現実や偉大な共和体制(国)は、産業社会であり、自由産業体制と解すべきことになろう。そして、芸術としては、社会学的にみる新しい芸術とは、産業社会の芸術ということになろう。つまり、その芸術は、想像価値や創造価値からではなく、交換価値からみる芸術ということになる。

自由産業社会の産業芸術というこの主張は、これを書いたレスタニーがそれをどこまで明確に意識し、また、承知していたかはわからないが、当時のコンテンポラリー芸術ではまさに先駆的芸術思想を要約したものである。はじまったばかりの’60年代アヴァンギャルドの一面をあらわす主張である。